コーテズを出発する当日の朝。

わたしとジミー、最後の最後までケンカしていた(笑)

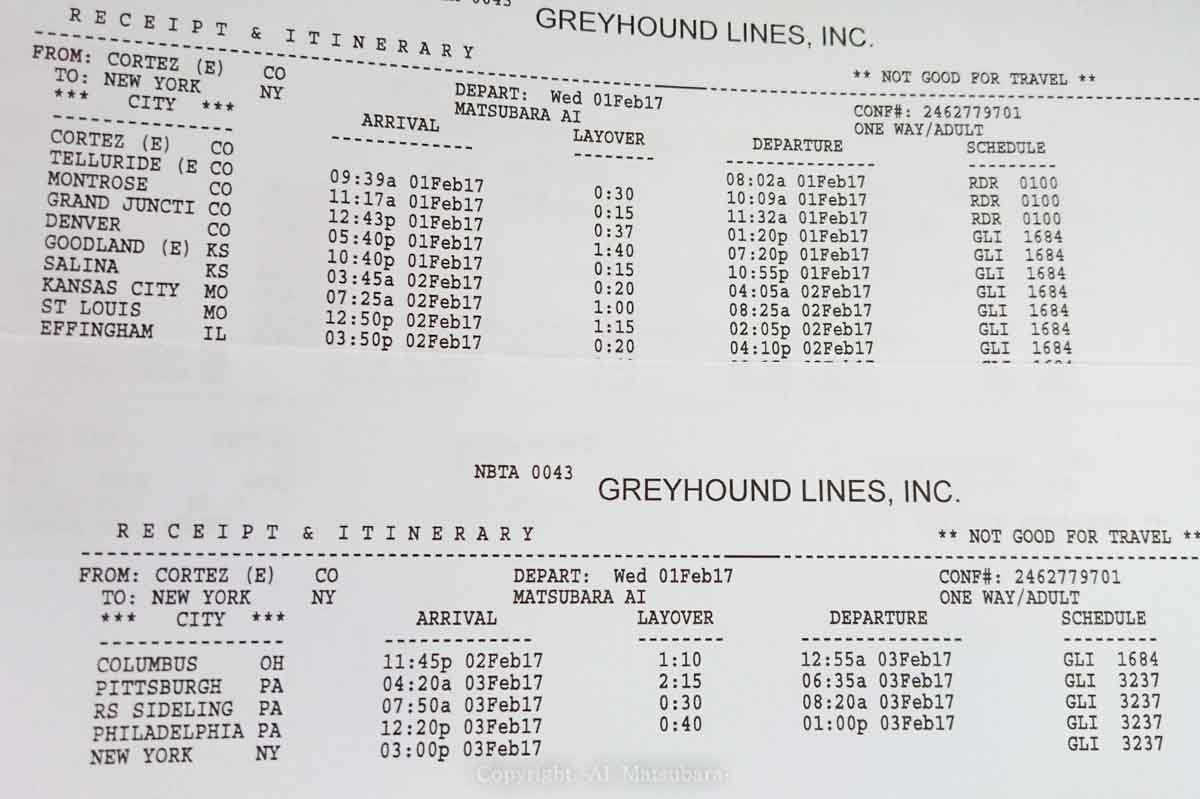

これから、60時間のバス移動でニューヨークまで横断する。

そんなわたしをジミーがバス停まで送ってくれるというのは有難いんだけど、、、

「グレイハウンドのバスに乗るにはチケットをプリントアウトしておかないと乗せてもらえないんだぞ!」

と、また原始人みたいなことを言い始めたのだ。

愛

「こんな先進国でバス乗るのにプリントが必須なんてありえへんから!スマホの画面見せれば絶対いけるよ!」

ジミー

「おまえは何もわかってない!グレイハウンドはチケットをちゃんとプリントアウトして行かなきゃ本当に乗せてくれないんだ!」

ジミー

「倉庫にプリンターがあるからちょっと待ってろ!」

数十分後にはバスが出発するというのに、倉庫へ向かって古いプリンターを探しはじめるジミー。

ようやく戻ってきて電源を入れたはいいが、今まで使っていなかった中古のプリンターがスムーズに動くわけがない(怒)

ジミー

「ファック!なんで動かないんだ!」

愛

「そんな埃まみれの場所にずっと置いてたら壊れるに決まってんじゃん!インクだっているんだよ!?」

そんなわたしの言葉を無視して意地でも電源を入れようとするジミーに、ついに我慢の限界がやってくる。

愛

「ジミー!!!怒)もういいってば!怒)マジでバスに乗り遅るって!とりあえずバス乗り場に連れってってよ!」

ジミー

「俺は知らないからな!チケットがないと本当に乗れないぞ!」

愛

「乗れるわ!バカ!いっつも些細なことでカリカリしすぎやねん!」

最後の最後までこんな慌ただしい茶番劇を繰り広げながら、急足でジミーの車に乗り込む。

あまりにも忙しなさすぎて、たくさんの思い出があるこの家やコナー達との別れを惜しむ暇さえなかった。

家からバス停までの距離は車で15分程だったと思う。

相変わらず美しいコロラドの大自然が窓越しに通過していくのを助手席で眺めた。

真っ白くて、真っ青で、冷たくて、だけど暖かくて、いつもキラキラと心を潤してくれた、大好きな景色との別れが迫る。

そして、今この瞬間がジミーと過ごす最後の時間になることを、いよいよ細胞全体で感じはじめたわたしは、自分から口を開いた。

愛

「ジミー、わたしたちいっぱいケンカしたね」

愛

「ジミーの英語はいつも何言ってるのか全然わかんなかったよ(笑)」

ジミー

「俺も愛がなに言ってのかわかんなかったよ(笑)」

愛

「でも、本当にありがとうね」

ジミー

「俺の方こそ、こんな寒い時期にこんな田舎町まで来てくれて嬉しかったよ。なのに、原始的な家に泊まることになってごめんな」

愛

「うううん!人生初の経験がたくさんあって、ものすごく幸せだったよ!!!」

愛

「ねぇジミー、ちょっとはリラックスすることを覚えてね?いつもカリカリバタバタして、ジミーの体が心配だよ」

ジミー

「ああ、なるべくそうするよ」

ジミーのお父さんと親戚のお兄さんが2人とも心筋梗塞で亡くなっていると聞いて、車の中で最後にジミーにそう言った。

車から降りてバックパックを背負い、バスのドアが開く前でジミーと忘れられないくらい力強いハグを交わした。

いつもかぶっているカウボーイハット。

埃まみれの茶色いパーカー。

不器用でカリカリでリラックスをしらない人。

でも、可愛いぐらい下手くそな優しい心を持つ熊おじさん。

愛

「ジミー!STAY RELAX!OKAY!?」

バスに乗り込んだわたしは、まだ開いていたドアからジミーに向かって大きな声でもう一度そう叫んだ。

ジミーは何も言い返してこなかった。

結局、グレイハウンドにはチケットを印刷してなくても乗せてもらうことができたのだが、途中で運転手さんが売店に立ち寄って、わたしのチケットをわざわざ印刷して渡してきたので、ジミーの言っていたことも本当だったかもしれない(笑)

バカって言ってごめんね、ジミー(笑)

売店を出発したバスは、数分後ジミーの家の近くの道路を通過した。

ジミーと一緒にいるのはしんどいことも多かったのに、やっぱり「別れ」に寂しい気持ちを隠せないまま、ジミーの家の方に自然と目をやった。

すると、、、

窓の遠く向こうで、カウボーイハットをかぶったおじさんが、バスに向かって大きく大きく手を交互に降っていた。

愛

「・・・・・・」

もしわたしが気付いてなかったらどうするんだよ、バカ。

泣かせないでよ、バカ。

熊、バカ、不器用。

今はしんどくて一緒にいられないけど、近い未来に絶対また逢いたい熊おじさんジミーとの日々を終えて、いよいよ大都会ニューヨークへ向かう。

(つづく)